远古时期

人物:

尧渡河舜耕山

1、尧舜传说:舜帝躬耕于此,尧帝闻其贤德,千里来访。境内有尧渡之河、舜耕之山。东至素有“尧舜之乡”之称。

2、华龙洞遗址:华龙洞遗址位于东至县尧渡镇庞汪组东约0.5公里的梅源山南麓,地理坐标为北纬30°06',东经116°57,海拔44米。遗址发现于1988年底,于2006年进行第一次正式发掘,又经2014-2018年连续5年的系统发掘,遗址累计发现包括1件古人类头骨化石在内的30余件古人类化石、古人类制作使用的石器、大量具有人工切割或砍砸痕迹的骨片和40余种哺乳动物化石。根据遗址动物群组成,结合初步的铀系年代测试,古人类在该遗址活动阶段所处的地质时期大约为中更新世中后期,年代距今约33.1-27.5万年。

2012年10月,华龙洞遗址被安徽省人民政府公布为重点文物保护单位。2019年10月,华龙洞遗址被国务院公布为重点文物保护单位。

汉朝

3、大山深处最后的匈奴部落——南溪古寨:

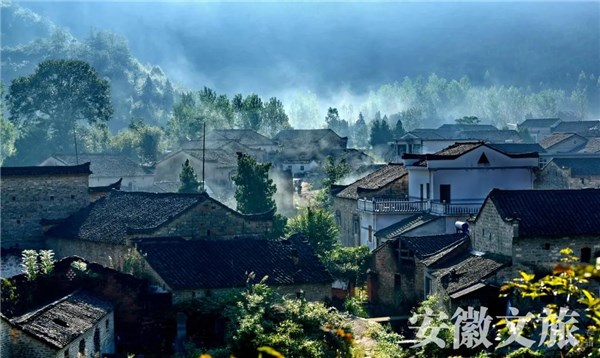

南溪古寨,又名金家村,是一个很古很幽很美的地方。距东至县城34公里,地处花园里乡的一个深山狭谷之中,世称“隐居在大山里的匈奴部落”居住地。

❖南溪古寨鸟瞰

南溪寨是山、水、村的绝妙结合,人称此地有“三奇”。

一是山奇。南溪古寨的村前有“双狮守天门”、“双蛇斗金龟”,村后有九条山脉府冲面下,蜿蜓到村口,盘成三个圆丘,形似九龙戏三珠。群峦叠翠的山峰上,云雾缭绕,林木葱都,杂树生花,间有奇岩怪石和溶洞景现。溶洞中有雌雄两尊石狮,尾东头西,高达30余米,石前有一石柱,形似宝剑,石上有口深井,泉水从狮口中流出,石后有溶洞,石凝万象,千姿百态,洞口滴水嗒嗒,令人无不称奇。

❖村远景

二是水奇。村中有三条小溪,由西向东,溪水倒流,溪上垒起的两座石桥,前后只有三步长,接通人行道。形成溪水倒流和三步两道桥的奇观。而村口上的一条河沟之上,接连建了三座单孔石拱桥,一曰会源桥,二曰奎壁桥,三曰中兴桥,村民称之为进村“三把锁”,意为锁住风水,水不流失。

❖小桥流水

三是村奇。这个村庄的住户全姓金,据金氏族谱记载,金氏鼻祖为匈奴王室休屠王太子日磾。晚唐末年,金氏祖先为避黄巢起义,从徽州迁到至德南溪定居。明清时期,金氏成为当地的名门望族,有多人在朝廷为官。村内有99条巷弄,1000多户,4000余人口,巷弄内全是曲径通幽的石板小道,房屋依山而建,成梯形走向,绕着小溪有序地排列着,溪水就从房檐屋脚下流淌。据传古时村内建有大小祠堂15幢,村前建有文昌阁和两座贞洁、守孝牌坊。村前山上还竖有-块2米高的石碑,上刻"南溪社神”四个遒劲有力的大字。左下方一行小楷写着“万历三十六年戌申孟秋建”。由此可以推测,当年村民们在祀过社神后,就要在花戏楼内演目连戏,这与微州民俗大体相近。由于这里风光秀丽,地形奇特,有“一夫当关,万夫莫开”之优势,抗日战争时期,至德县政府和县城中学曾一度迁到这里。

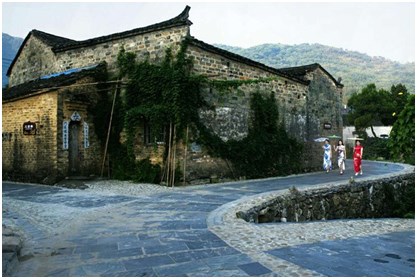

❖二宫弄

在南溪寨我们还可以看到建于元代的一幢碉楼,依然保留着匈奴民族的烙印。匈奴人勇猛剽悍,骁勇善战,除了迁徙、作战住在帐篷里,一般都住碉楼,以便御敌。这幢碉楼墙壁之间的夹角只有60度,如利剑的锋刃直刺蓝天。墙身结实,门窗窄小,柱眼里似乎随时都有利箭射出。 匈奴金氏族人在南溪定居后,开始还保留着一些游牧民族的生活习惯,随着时间的推移,他们的祖先开始与汉人通婚,经过潜移默化的熏陶,“匈奴人”的特点渐渐消失,汉化特征已明显凸现。他们使用的语言已完全是汉语言,甚至明显带有山区官港方言。 金家村祖祖辈辈的村民在寨子里过着男耕女织的农家生活。寨子外有山场、茶园、竹林,还有垅田、山地,村中男女一年四季,日出而作,日落而息,逢年过节时,也和皖南农民一样,在祠堂里唱优雅好听的黄梅调和文词戏。在南溪寨旅游,我们可以和寨子里的村民们同娱同乐,村民们穿着匈奴服装表演文娱节目,农家餐馆里有可口的山珍野味等着你去品尝,旅游者可以在重温历史旧梦中去感受乡村旅游的乐趣。

❖旗袍入古寨

建于明代万历丁丑年(公元1577年)的“南溪金氏大成祠”,迄今已有420多年的历史。虽历经沧桑,但至今仍保存完好,不失徽派建筑精妙。

❖南溪金氏大成祠

这座宗祠属三进深、抬梁式大木结构。全祠建筑面积1069平方米,有顶梁柱88根,其中头进30根,中进28根,后进30根。最大顶梁柱高8.4米,周长1.7米,柱下最大磉墩周长2.65米。中进明间宽6米,次间依次渐窄。梁坊、撑拱、雀替、磉墩每一部分雕刻玲珑剔透,整体组合气势恢宏。祠的门楣高大,两旁有花鸟麒麟浮雕图案的坐箱,山墙耸立,墙体为标准的明代阶梯式马头墙。祠内天井宽敞壮观,露天面积达120平方米。

根据金氏族谱记载,南溪金氏祖籍为匈奴王室。一世祖匈奴休屠王太子日磾随叔父归汉,赐姓“金”,汉武帝时官拜侍中,汉昭帝时与霍光、桑弘羊等同为顾命大臣。世代身世显赫,后裔辗转徽州迂至建德县(今东至县金家村)安家。该祠建造者为金日禅。而今村中金氏家族中辈分最小的“向”字辈,是金日禅的88代孙。

晋朝

4、陶公赋诗:东晋诗人陶渊明任彭泽县令时曾在东流种菊赋诗,并作《劝农》《九月闲居》 等诗篇,故东流又雅称“菊邑”,流经东流的长江谓“菊江”。后人仰慕陶公高风亮节,建陶公祠以祀之。

劝农

[魏晋] 陶渊明

其一

悠悠上古,厥初生民。

傲然自足,抱朴含真。

智巧既萌,资待靡因。

谁其赡之,实赖哲人。

陶公祠

宋朝

5、东至关子:东至"关子钞版"是上世纪80年代初在该县废品回收站仓库中发现的,是迄今见到的最早、最完整的一套宋代钞版,填补了我国货币史、钱币学研究中的一项空白,并对我国及世界的钱币印造史、经济史、工艺美术史等,都具有重大的意义和积极的学术价值。

6、梅山

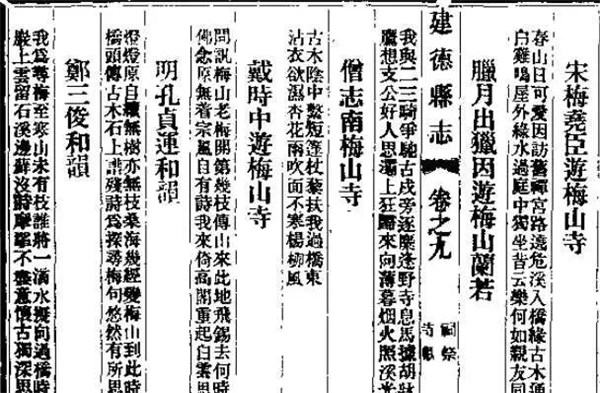

七百多年前的南宋,也是早春时节,四野都被春风染绿了熏暖了,诗僧志南打开山门,冒着霏霏细雨,拄杖出梅山寺,一路上乘舟过桥,只见山花开似锦,尧水碧如蓝,沉浸在遍野春色中,禅师吟出这首流传千古的绝句。

绝句

[宋]志南

古木阴中系短篷,

杖藜扶我过桥东。

沾衣欲湿杏花雨,

吹面不寒杨柳风。

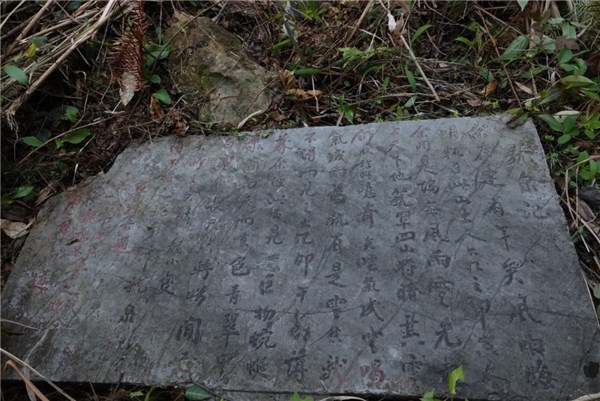

我们此行梅山,既是踏青,也为访石。早就听说山中有千年石刻群,隐匿在梅山古寺对面的山岭上,寻常难得一见。翰墨书院徐世庆先生发起倡议,小城中好文喜墨者七八人欣然相随。

半路问道庭前劈柴的村民,他指着对面的那片蓊郁苍翠说只有一条小路通向山顶,而春天草深,且几日大雨,山路会更为难行。

果然刚到山脚,就有一条湍急的山溪拦住了去路,大家搬石涉溪,山石在溪水中浸润已久,表面布满苔藓,稍不留神就有人一脚踩空滑入溪中,不时引起笑声一片。上山更难,所幸胜良先生和叠山泉老师随身备有柴刀,人们从茂盛的茅草灌木中引出一条通向山顶的羊肠小道。

自然的神奇和人工的点化让这座小小的山坞显得神秘而幽深,宛如步入一座藏经宝阁,那一块块摩崖石刻亦如摊开的经文,让人目不暇接。这些石刻中,既有先贤贵胄的遗墨诗文,也有籍籍无名之辈的信笔行书,有的清晰可辨,有的字迹漫漶。

淳熙辛丑十月的佚名石刻

“龙泉记”

这些石刻碑文,或跻身峭壁悬崖之上,或藏身虬枝乱藤之间,有数丈摩崖,也有盈尺小碣,正草隶篆,生动多姿。虽然被青苔改变了颜色,被时光的流水冲刷淘洗,依然遒劲且包含温度。

“别有天地”

问訉梅山老,梅开第几枝。

传山来此地,飞锡去何时。

佛念原无着,宗风自有诗。

我来倚高阁,重起白云思。

——《游梅山寺》南宋 戴时中

据《建德县志》记载,梅尧臣、吴师道、孔贞运、郑三俊都曾到此寻访并留下诗文。梅尧臣曾任建德县令,是宋诗的“开山祖师”。郑三俊是葛公镇洪方村牌楼下人,万历二十六年登科进士,加太子少保,官至吏部尚书,家乡人称其为郑天官。

我为寻梅至,寒山未有枝。

谁将一滴水,拟向过桥时。

岩上云留石,溪边藓没诗。

摩挲不尽意,怀古独深思。

——《和戴时中游梅山寺》 明 郑三俊

县志记载,理学家朱熹曾多次到梅山和志南谈经说法,并留下“普门岭”三字,志南和尚请人刻于石上,这块石刻至今还矗立在梅山水库边,和千年古寺遥相呼应。

"普门岭"

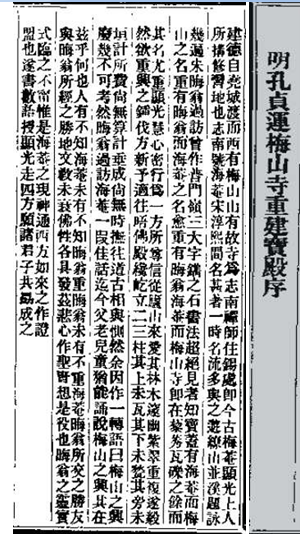

明朝的孔贞运在为梅山寺重建所作的序文中,详细记录了此段逸事。孔贞运是葛公镇天井孔村人,明万历四十七年一甲第二名(榜眼)进士,加太子太傅,官至宰相,人称孔阁老。序中写道:志南,号海庵,宋淳熙间名甚著,一时名流多与之游,缭山并溪,题咏几遍。朱晦翁过访,曾作“普门岭”三大字镌之石,书法超绝,见者知宝。盖有海庵而梅山之名重,有晦翁而海庵之名愈重,有晦翁、海庵而梅山寺即在藜莠瓦砾之余而其名尤重······文中作者还感慨道:梅山的兴废已不可考,但是朱熹过访志南禅师的这段佳话,迄今父老儿童犹能诵说。

《梅山寺重建宝殿序》明 孔贞运

行至山腰处,迎面有条如斧钺劈开的天然石槽,山泉自石槽潺潺而下,倾注在下方的一块巨石上,近看,只见石上横卧四个盈米大字:神仙遗迹,未有落款,不知何人作于何年何月。千百年光阴如潺潺溪水漫字而过,拂去石上落叶,只见字体拙朴浑厚,苍劲有力。深深的凹槽里盛满的不止是清凉的山泉,还有纷纷开落如春日繁花般的万千世事吧。

“神仙遗迹”

山泉两边有两块数米高石刻,峭立如屏,一方刻有“聚宝”大字,一方是洋洋数百字的《聚宝石记》,这两块石刻为一百年前曾任两江总督的周馥所制。碑文记录了朱熹和志南禅师的典故,说道此地有宝塔宝山宝树宝石……恰巧匠人名字为“宝书”,可谓”七宝”,故此地“聚宝”也。文字庄谨且有谐趣,并借禅师之口慨叹道:“后五百年,若复有人于此会聚,可知其为谁乎?”

“聚宝”

“聚宝石记”

空气中草香浓郁,时空的幻影重叠交错。纸卷易失,绢帛易损,唯有山石坚不可摧,收纳人类丰沛的情感而不动声色,经历世事纷纭而屹立岿然。这片不甚巍峨的小小山峦,到底有多大魅力,吸引人们纷纷登临?是诗意营造了此方禅境,还是悠悠禅境延绵了这无尽诗意?“沧海几经变,梅山到此时。"前贤的唱和犹在耳畔,伴随着流水声和此起彼伏的鸟鸣。山崖边,白色山花和不知名的红色浆果斜逸而出,默然相映着石上墨痕。

一些东西已然消失,比如从前山中的崇明书院、净身亭和松关亭。如今陪伴这寂寂山林的是古寺的晨钟暮鼓,是沉默坚硬的摩崖石刻,还有千年不变的山色春光。

7、梅公惠政:北宋著名诗人梅尧臣于景佑元年(1034年)至五年(1038年)任建德(今东至)县令。他清廉正直,体恤民情。“有惠政,既去,民思之。”当地民众为了纪念梅尧臣,把县城所在地取名"梅城",延续至今。宋邑令柴梦规乃循众意,将白象山上的半山亭改为梅公亭,以追念梅公尧臣。

明朝

8、圣人之后,帝者之师——孔贞运(1574年-1644年),明朝大臣、诗文家,字开仲,号玉横,孔闻敕次子。是孔子的第六十二代孙。生于万历二((1574)),万历四十((1612))乡试中举。万历四十七((1619))成己未科庄际昌榜进士第二(()),授翰林院编修。天启五((1625)),充任会试考试官,充经筵展书官,纂修两朝实录。天启七年,升左春坊左谕德。崇祯元((1628)),擢国子监祭酒,进少詹,仍管监事。崇祯六年,服阕,起南京礼部侍郎。后转北京吏部左侍郎。崇祯九年,入阁,官至首辅,宽复社狱,不逮问张采、张溥。寻引归。崇祯十七((1644)),闻崇祯帝哀诏,恸绝遽卒。谥文忠。《明史》有其传。

孔贞运著有《光宗实录》《熹宗实录》《词林会典》《皇明诏制》《制诰全书》《御敌城守应援数策》《敬事草》《行余草》《古今奇文品胜》《兵部尚书节寰袁公墓志铭》等作品。其兄孔贞时,亦有文采,著有《鲁斋集》。

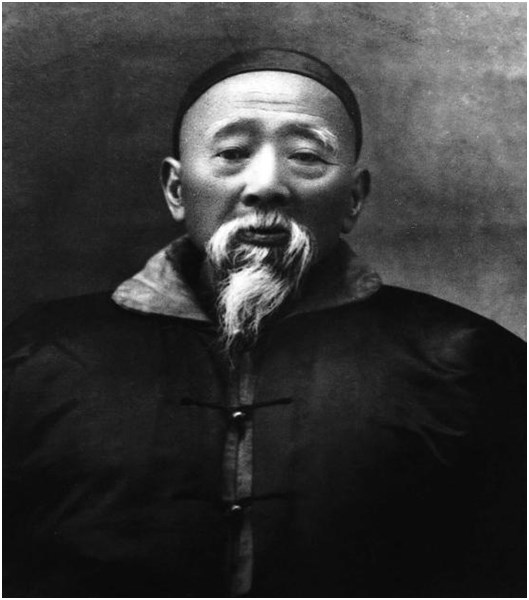

9、周馥(1837年-1921年9月22 日):同治元年(1862年)春,李鸿章组建淮军。周馥应募,深得李鸿章赏识,即"招往办文案"。从此,他跟随李鸿章办洋务达三十余年,诸多赞画,深受倚重。遂由候补县累迁至封疆大吏,成为淮系集团中颇有建树和影响的人物。其子周学熙,字缉之,号止庵,中国近代实业家,山东大学堂的首任校长。

周馥家族:周馥后代才俊辈出。周馥长子周学海,是一名颇有声望的医学家。在周学海的5个儿子中,长子周今觉是著名数学家和邮票大王;三子周叔弢知名度最高,既是著名实业家,又是一代藏书大家,曾任全国政协副主席。周今觉的长子周震良,既是收藏家,又是山东工学院电机系教授;次子周煦良是著名文学翻译家、上海华东师大外语系主任,一生著作良多;三子周炜良,是世界级的杰出数学家。周叔弢10个子女,有8人是高等学府的知名教授;除长子周一良外,次子周珏良是著名翻译家,北京外国语大学教授;三子周艮良是建筑设计专家;四子周杲良是美国斯坦福大学医学院神经学系教授;五子周以良是东北林业大学植物研究所所长,国家森林植物学学术带头人;六子周治良,曾任北京亚运会工程总建筑师;七子周景良,中国科学院物理研究所研究员,曾任北京地质学会分析测试委员会主任;次女周与良是南开大学生物系教授,微生物学家(丈夫为著名诗人穆旦)。

周馥的四子周学熙则是大名鼎鼎的北方民族工业奠基人。周学熙的长子周志辅,集实业家和收藏大家于一身,人称戏单大王;三子周叔迦,现代著名佛学家,历任北京大学、清华大学教授,中国佛学院院长等职。周叔迦的长子周绍良,著名红学家、敦煌学家、文物收藏和鉴定家,号称古墨大王,一生笔耕不辍,论著达二十多部。其中,值得一提的是,周学熙也和他的父亲周馥一样,晚年归隐北戴河趣园,吟诗作文,留下了很多诗作,并将诗稿"付儿辈笔录存之",以便常读常警示。他为儿孙们留下的《示儿最后语》中写道:"先公笃守程朱学,孝友传家忠厚存。门祚兴衰原有自,愿儿诗礼教诸孙";"祖宗积德远功名,我被功名累一生。但愿子孙还积德,闭门耕读继家声。"在教诲儿孙的同时,他还注重看行动。当他得知二子志俊(明焯)1946年在老家至德梅城创办敬慈小学,仁惠诊所时,十分高兴,立即赋诗鼓励。他在诗题中写道:"光绪戊寅(1878),先公遗命办施医事,忽忽七十年,此愿未偿,今岁儿子明焯始定章则,成立至德卫生会,开办医院,规模宏远,聊以告慰",并在诗中夸奖说:"于今创业堪垂统,继述还期后嗣贤。"

清朝

10.清末梅城人胡璋,书画润笔丰满,日本国王以胆瓶求绘设色,绘成,王大赞赏,赐金牌,一时轰动日本。

民国

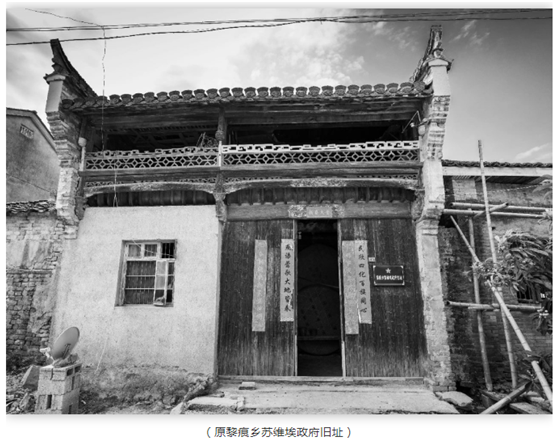

11.新文化传播:民国16年革命先烈陈仲亭组织读书会,始有群众性文化组织。19年,东流、秋浦(至德)两县先后建立群众教育馆,才正式有了公办的文化机构。24年,江南特区苏维埃成立读书班,组织男女青年学文化,唱革命歌,使新思想、新文化开始在苏区得以传播。

中华人民共和国成立后

12. 中华人民共和国成立后,县人民政府先后设文教科、文教局、文化局、广播电视局、新华书店等局级文化机构,在“双百”方针指导下,县内文化事业面貌一新。目前建有县乡镇文化馆站15个,村文化活动室234个,业余剧团23个,设有村农家书屋234个,各类放映单位4个。文化事业正随着社会进步而不断繁荣和发展。

扫一扫在手机打开当前页